障害のある学生からの授業・試験・生活に関する合理的配慮の要望について

2016年(平成28年)に障害者差別解消法が施行され、差別の禁止および合理的配慮※の提供が法的義務となりました。そのため本学では平成28年4月1日付で、「国立大学法人九州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」および「障害を理由とする差別の解消の推進に関する実施要領」を定め、社会に開かれた大学として、障害者支援を推進しています(本学における障害者支援の体制等については、98ページを参照)。

※合理的配慮とは

障害(慢性疾患・難病を含む)のある人とない人の平等な修学機会を確保するために、教育の本質を変更しない範囲内で、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整を行うことです。

〇合理的配慮の対象となる学生について

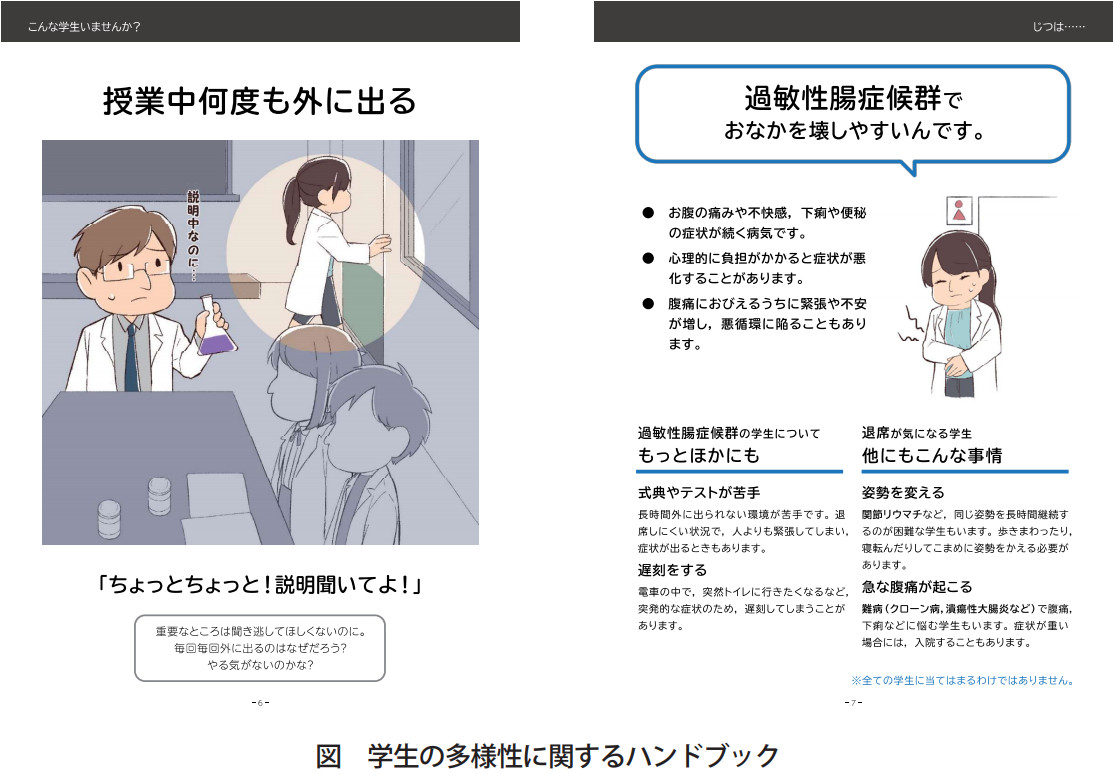

発達障害や精神障害、病弱・虚弱など、一見して障害のあることが分かりにくい学生もいます。事情が分からない場合、授業場面で気になる学生として見えることがありますが、合理的配慮が必要な場合があります。

学生の多様性に関するハンドブック(次ページの下図)では、一見して分かりにくい5例の障害・疾患の症状や原因、修学上での困難さについて紹介しています。

*学生の多様性に関するハンドブック

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/39421/pamphlet_200427.pdf

〇障害のある学生の修学支援の流れについて

障害のある学生から合理的配慮の要望があった場合は、各部局の支援の流れに沿って、下記1~9の手続きを経て、授業担当教員へ授業・試験における合理的配慮を依頼します。配慮実施にあたっては、学生と教員との相談(建設的対話)が必要ですので、合理的配慮コーディネーター(基幹教育)または各部局の教務担当職員から連絡があった際は、ご対応をお願いします。

1.学生からの事前相談

学生はインクルージョン支援推進室へまず相談します。

2.学生による「合理的配慮要望書」の作成

学生はインクルージョン支援推進室の担当者と面談の上、授業・試験・生活に関する合理的配慮要望書を作成します。

なお、インクルージョン支援推進室では、障害特性と配慮内容の合理性の観点から面談を行い、要望書の作成を支援しています。

3.学生による「合理的配慮要望書」の提出(センター1号館2階)

学生は作成した合理的配慮要望書を学務部学生支援課へ提出します。

4.部局における合理的配慮の協議

提出された合理的配慮要望書は、授業・試験に関する配慮→授業開講部局、生活に関する配慮→学生が所属する部局 それぞれに送付され、配慮内容が協議されます。

5.部局における合理的配慮内容の決定・通知

監督責任者(部局長等)によって配慮内容が決定されると、授業担当教員に配慮依頼文が送付され、学生には配慮通知文が送付されます。

6.配慮内容に関する書面での建設的対話

授業担当教員は受け取った配慮依頼文に記載されている配慮内容について、授業目的・内容などの観点から、実施の可否を判断します。実施可能、実施機会無し、要検討、実施不可能等で回答し、学生には部局経由で結果を送付します。

7.追加の建設的対話

「要検討」または「実施不可能」と回答した項目について、学生が建設的対話を希望する場合は、各授業科目の教育目標や教育方法等を踏まえた協議を行います。相互理解を通じて、合意形成し、配慮内容を決定します。

8.配慮の実施

授業担当教員は、建設的対話によって決定した配慮を実施します。配慮の実施にあたって必要な準備等がある場合は、各担当係と協議できます。

なお、学生は、決定した配慮内容等に不満や疑問がある場合、総括監督責任者(障害者支援推進担当理事)あてに不服申し立てをすることができる仕組みになっています。

9.修学上の合理的配慮実施状況調査(教員モニタリング)

適切な合理的配慮の提供のため、半期に1回、合理的配慮の実施状況等について、教職員、学生を対象にモニタリングを実施します。その結果は、障害者支援推進委員会を通じて、全部局と情報共有をしています。

〇アクセシビリティ・ピアサポーター学生について

九州大学では、学内の施設、情報のアクセシビリティの向上や、障害者への支援を行う活動を、アクセシビリティ・ピアサポーター学生が行っています。多様な学部・学府の学生が参加しており、それぞれの専門性を活かした活動を行っています。

①支援活動:バリアフリーマップの作成、パソコンノートテイクなどの情報保障、移動支援など

②啓発活動:X(旧)TwitterやFacebook、ホームページ(https://qupeersuporter.wordpress.com/)による広報、啓発ポスター作成など

Twitterアカウント @q_peersupporter

③研修活動:パソコンノートテイク講座、手話講座、視覚障害者ガイドヘルプ講座、車椅子ガイドヘルプ講座、アクセシビリティリーダー育成協議会主催キャンプ、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)シンポジウムへの 参加など

*障害学生に対する長期履修制度について

障害・疾患があるなどの理由により、修学に相当な制限を受ける学生は「長期履修制度」の対象となります。

在学年限の範囲内での長期履修制度の適用を受けてもなお、学修を終えることができない障害のある学生等に対し、各学部・学府の判断により、合理的配慮として在学年限を超えて在学期間を延長することについて、各学部・学府が共通理解の下での運用がなされるよう、「九州大学障害学生に対する長期履修制度等の運用について(ガイドライン)」が定められています。